睡眠時無呼吸外来①

2018.06.06(かけはしvol.94掲載)

気付かないうちに日常生活に支障をきたす病気

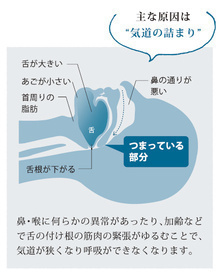

「睡眠時無呼吸症候群」とは、寝ている時に気道(空気の通り道)がふさがったり狭くなることによって、呼吸が止まる、または浅く・弱くなって日常生活に支障をきたす病気です。以前には、この病気が原因で新幹線の運転手が居眠り運転をしたという事件でも注目を集めました。

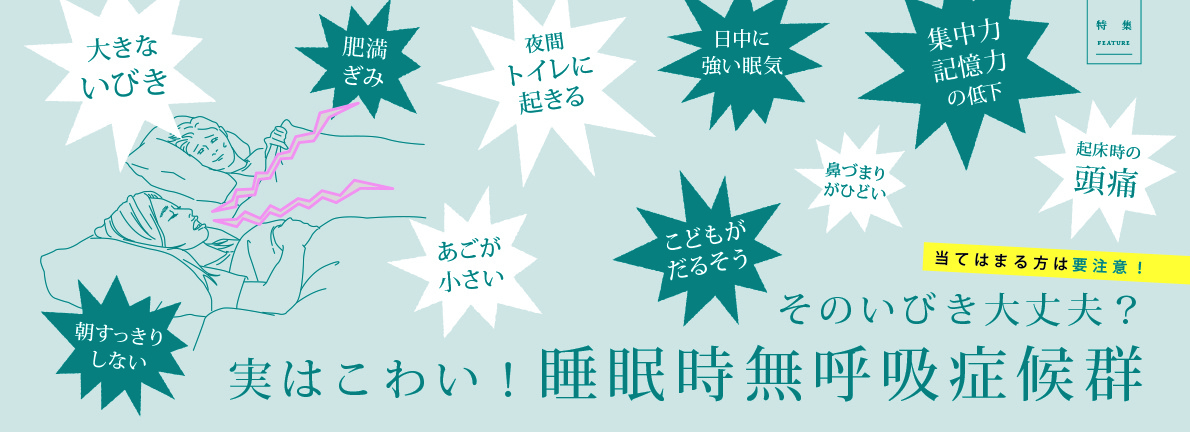

睡眠中のことは自分では気づかないことも多いのですが、夜間・日中に上のようなことがある人は要注意。特に肥満は発症・重症化しやすい要因の一つですが、肥満でなくでも、日本人は顔の骨格的に発症しやすいと言われています。加齢やアルコールを多く飲むことでも舌が落ち込み、気道が詰まる原因になります。

酸素不足が続き、放置すると命に危険も

睡眠中に呼吸が止まると低酸素状態になり、少ない酸素を全身に送ろうとして、心臓や血管に負担をかけ続けます。これが様々な合併症を引き起こします。

合併症としてはまず、脳血管疾患や心臓病などの生活習慣病が挙げられます。高血圧や脳卒中、心不全や不整脈、糖尿病のリスクが増加することも知られ、治療せずに放置しておくと突然死など生命に危険がおよぶこともあります。

また、睡眠の質が低下することで、日中に強い眠気や倦怠感、頭痛をもたらすほか、うつや認知障害(学習・記憶などの障害、認知症など)、子どもの発育障害にもつながるこわい病気なのです。