【健康】片頭痛でも諦めない!快適な日常生活・社会生活を送るために

これまで、片頭痛の症状や原因、様々な治療法とセルフケアについて解説しました。今回は、片頭痛が日常生活や社会生活、特に仕事にどのような影響を与えるのか、そして片頭痛を持つ人がより快適に過ごせる環境づくりについて考えます。

前回までのふりかえり

>>頭痛のタイプを知ろう!それって本当に片頭痛?(タイプ診断あり)

>>つらい片頭痛を正しく知ろう!症状・原因・早期発見のポイント

片頭痛は、単なる頭痛として軽視されがちですが、実際には患者さんの日常生活や社会生活に大きな影響を与える病気です。仕事や日常生活に支障をきたす主要な疾患のトップ20にも入っています。

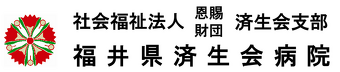

片頭痛患者さんは、以下のような様々な支障や悩みを抱えているという調査結果があります。

個人的な生活への影響も深刻です。

• 頭痛が自身のキャリアに影響を及ぼした

• 頭痛がなければよりよい親になれた

• 人との約束を遠ざけてしまう

• 仕事に集中できない

• 次の発作が不安になる

• 周りの人の理解が得られない

• 家族との時間を犠牲にしている

• 仕事を休んでしまう

「頭痛ぐらいで」と考える日本の風潮もあり、学校や仕事を休むことに罪悪感を感じたり、周囲の理解が得られなかったりすることもあります。子供の場合は、頭痛のために体育ができなかったりすることでいじめの原因になったり、不登校につながったりすることもあります。

片頭痛は、仕事の生産性にも影響を与えます。

| 用語 | 定義 | 片頭痛との関連 |

| アブセンティーズム(Absenteeism) | 心身の体調不良が原因で、遅刻や早退、欠勤など、業務自体が行えない状態。本来働くべき時間を休業している状態。 | 片頭痛発作のために仕事を休んでしまうこと。 |

| プレゼンティーズム(Presenteeism) | 健康の問題を抱えつつも仕事(業務)を行っている状態。出勤しているが、体調不良によりパフォーマンスが上がらない状態。 | 頭痛がありながら仕事をするものの、集中力が低下し、作業効率が上がらない状態。ミスが増える可能性も。 |

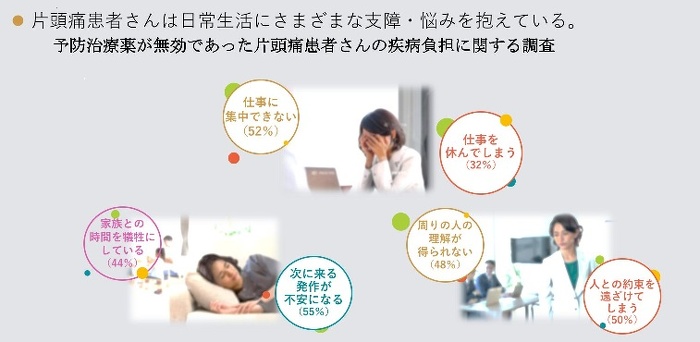

反復性片頭痛患者を対象とした調査では、労働できなかった時間はわずかでしたが、労働生産性の低下(プレゼンティーズム)や日常生活の障害が平均35.8%〜46.1%認められています。これは、片頭痛が健康を害する要因の一つであり、健全な企業経営(健康経営)を考える上でも重要な課題であることを示しています。プレゼンティーズムによる潜在的な経済的損失は、日本だけでも年間3600億円から2兆3000億円にのぼるという試算もあります。片頭痛全体による日本経済の損失は年間2,880億円とも推定されています。

片頭痛患者さんが日常生活や職場で快適に過ごすためには、本人だけでなく、周囲の人々や職場の理解と配慮が不可欠です。

• 本人、職場が認識すべきこと 片頭痛は、「ただの頭痛」ではなく、日常生活や社会生活に支障をきたす重大な疾患(病気)であること。そして、生産性を低下させる原因になること。また、適切な対処法や治療法があること。これらの認識を本人も周囲も持つことが重要です。

• 職場での配慮 片頭痛の誘発因子となりうる光、音、匂いなどへの配慮が有効な場合があります。例えば、片頭痛に優しいオフィス環境として、内装の色(白、青は避ける、緑色を基調とする)、照明の色温度や照度、ブルーライトカット、消臭機能付きクロス、音対策(消音)などが提案されています。

• 周囲の人の心遣い 片頭痛のつらさを理解しようとすることが大切です。また、痛いままでは作業効率が上がらず、ミスも増えるため、片頭痛発作が起きた際には、手持ちの薬を早めに服用できるよう声をかけるなど、服薬のタイミングに配慮することも有効です。

ご自身の頭痛について悩みや不安がある場合は、一人で抱え込まず、かかりつけの医師や頭痛専門医に相談することをお勧めします。特に、適切な薬物療法や予防薬が必要かどうかは、専門的な診断が必要です。危険な頭痛の可能性がないかを確認するためにも、専門医の診察を受けることは非常に重要です。

福井県済生会病院では、頭痛専門外来で診療を行っており、頭痛全般の診断と治療を行っています。

あなたが当たり前と思っている日常が変わるかもしれません。