【健康経営】福井県警察本部 禁煙・口の健康セミナー Report.vol2

2025年7月10日、福井県警察本部にて、福井県済生会病院 口腔外科主任部長の山口智明氏、歯科衛生士の川端登代美氏による口の健康をテーマにした健康教室を開催しました。

口の健康を保つことが私たちの健康寿命を延ばし、より豊かな人生を送る上で不可欠であるというメッセージが伝えられました。特に、高齢化が進む現代において、骨の健康、歯の健康、そしてそれらが全身の病気とどう繋がるのかについて、具体的なデータや事例を交えながら、参加者の理解を深める内容となりました。

演題:骨卒中

講師:山口智明 口腔外科主任部長

■ 骨折は“卒中”と同じくらい命に関わる

「骨卒中」という言葉を初めて耳にしたとき、少し驚きました。脳卒中や心筋梗塞のように、急激に生命を脅かす疾患と並べて語られることに違和感を覚えたからです。しかし講演を通じて、その背景には深い医学的根拠があることがわかりました。

骨粗鬆症によって引き起こされる脆弱性骨折、特に大腿骨頸部骨折は、高齢者にとって非常に深刻な問題です。骨折後の手術、長期臥床、深部静脈血栓症、さらには廃用症候群(筋力低下、誤嚥性肺炎、認知機能の低下など)へとつながり、結果として生命予後を大きく左右することが明らかになっています。

このような背景から、骨折を単なる整形外科的な問題としてではなく、全身の健康に関わる“卒中”の一種として捉える「Bone Attack(骨卒中)」という考え方が提唱されているのです。

■ 骨粗鬆症治療薬と顎骨壊死のリスク

骨粗鬆症の治療には、骨吸収を抑える薬剤(ARA:antiresorptive agent)が広く使用されています。代表的なものとして、ビスフォスフォネート製剤やデノスマブが挙げられます。これらの薬剤は骨密度の維持や骨折予防に効果的である一方で、まれに「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)」という副作用を引き起こすことがあります。

MRONJとは、顎の骨が壊死し、治癒しにくい潰瘍や感染を繰り返す状態です。特に抜歯や歯周病治療などの歯科処置が引き金となることが多く、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させる可能性があります。

■ 顎の骨が壊死しやすい理由

講演では、顎骨が他の部位の骨と比べて壊死しやすい理由についても詳しく説明されました。顎の骨は、歯の植立による局所的な負荷がかかりやすく、また歯茎が薄く外部刺激を受けやすい構造をしています。さらに、口腔内には常在菌が多く存在し、感染のリスクが高い環境にあります。

これらの要因が複合的に作用し、骨吸収抑制薬の影響を受けやすくなっていると考えられています。

■ 予防の鍵は「医科歯科連携」と「生活習慣の見直し」

MRONJを予防するためには、歯科と医科の連携が不可欠です。講演では、以下のような予防策が紹介されました。

• 骨粗鬆症治療を受けている患者さんは、歯科受診時に必ずその旨を伝えること

• 歯科医師・歯科衛生士による定期的なチェック

• レントゲンなどによる口腔内の精密な評価

• むし歯や歯周病、歯の欠損を放置しないこと

• 糖尿病、喫煙、飲酒、運動不足などの生活習慣の見直し

また、歯科医院の受付や診療室内には「骨粗鬆症やがんの治療を受けている方は申し出てください」といった掲示が増えており、患者さん自身の情報提供も重要であると強調されていました。

■ 歯の健康は全身の健康につながる

講演の後半では、歯の欠損が全身に与える影響についても触れられました。歯を失うことで咀嚼機能が低下するだけでなく、糖尿病や認知症、嚥下障害、消化器疾患などのリスクが高まることが報告されています。

そのため、入れ歯やブリッジ、インプラントなどによる欠損補綴が重要であり、どの治療法を選択するにしても、定期的なメンテナンスが欠かせないというメッセージが印象的でした。

演題:ずっと健康で美味しく生きるために

講師:川端登代美 歯科衛生士

■ 健康寿命と口腔の関係

講演は、平均寿命と健康寿命の違いから始まりました。2022年の統計によると、男性の平均寿命は81.05歳、健康寿命は72.57歳。女性では平均寿命87.09歳に対し、健康寿命は75.45歳と、約10年の差があります。

この「不健康な期間」を短くするために重要なのが、口腔の健康です。噛む力が衰えると、食事の質が低下し、栄養不足や誤嚥性肺炎などのリスクが高まります。つまり、歯と口の健康は、人生の質に直結しているのです。

■ 歯を失う原因の第1位は「歯周病」

川端先生は、歯を失う主な原因として「むし歯」と「歯周病」を挙げました。特に歯周病は、30歳以上の成人の約80%が罹患しているとされ、60歳で平均23本、70歳で平均17本と、年齢とともに残存歯数が減少していきます。

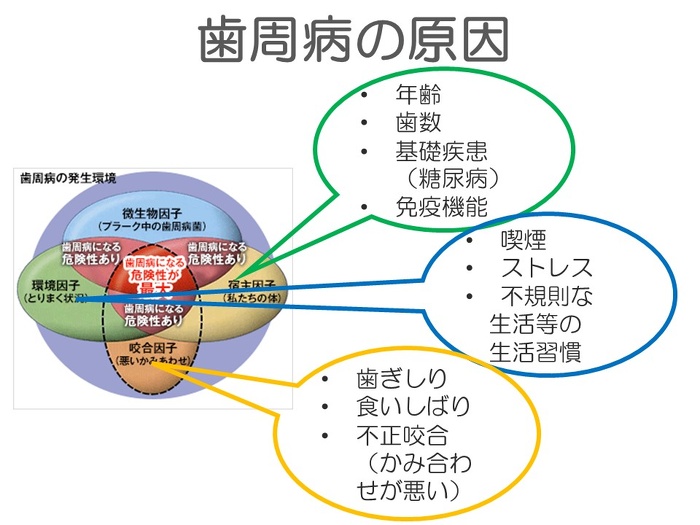

歯周病のチェックポイントとして、以下のような症状が紹介されました:

• 歯ぐきの赤い腫れ

• 口臭

• 歯ぐきの退縮

• 歯と歯の間に物が挟まりやすい

• 歯磨き時の出血

• 歯のぐらつき

• 歯ぐきから膿が出る

これらの症状がある場合は、早めの受診が推奨されます。

■ 歯周病が引き起こす全身疾患

歯周病は口の中だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。講演では、以下の疾患との関連が紹介されました:

• 心筋梗塞・脳卒中

• 誤嚥性肺炎

• 糖尿病の悪化

• 早産・低体重児出産

これらの疾患は、生活の質を大きく損なう可能性があるため、口腔ケアの重要性が再認識されました。

■ 正しい歯磨きとセルフケアの実践

講演では、歯ブラシの選び方や持ち方、磨き方についても詳しく説明されました。

• 歯ブラシは「親指の幅」程度の大きさが理想

• 鉛筆持ちで軽く握る

• 歯と歯ぐきの境目にブラシを当てる

• 奥歯や歯の裏側は縦に入れて小刻みに動かす

また、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助器具の活用も推奨されました。

■ プロフェッショナルケアの重要性

セルフケアに加えて、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアも欠かせません。

• 定期的な歯科健診

• 自分に合った清掃方法の指導

• 歯石除去や歯面清掃

• むし歯や歯周病の早期治療

これらを継続することで、口腔内の健康を長く保つことができます。

■ 咀嚼力と奥歯の役割

咀嚼(そしゃく)は、食べ物を細かく砕き、唾液と混ぜて飲み込みやすくする重要な機能です。講演では、「奥歯が1本欠けるだけで咀嚼力が40%低下する」という衝撃的なデータも紹介されました。

失った歯は、入れ歯やブリッジなどで補うことが大切です。放置すると、かみ合わせのバランスが崩れ、さらなる口腔トラブルを招く可能性があります。

■ まとめ:口腔ケアは「健康寿命延伸」の第一歩

川端先生は、「身体の健康はお口の健康から」と締めくくり、日々のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアの両立が、健康寿命を延ばすための鍵であると強調されました。

■ おわりに

今回の講演を通じて、骨粗鬆症と口腔の健康が密接に関係していることを改めて実感しました。骨折の予防だけでなく、口腔ケアを通じた全身の健康維持が、これからの高齢社会においてますます重要になると感じています。

健診センターでは、骨密度測定や口腔内チェックなどを通じて、皆様の健康をサポートしています。気になる症状がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

福井県済生会病院 健診センター

電話番号 0776-23-1111(代表)

お問い合せ時間[月~金]8:30~17:00

ご遠慮なくお尋ねください