INVEST IN WELLNESS vol.6 制作現場レポート

健康に向き合うきっかけは、制度や義務ではなく、身近な誰かの声や想いかもしれません。

2025年度のINVEST IN WELLNESSでは、「あなたのまわりの健康の“旗振り役”」をテーマに、社会・企業・家庭で健康づくりを先導する人たちの声を届けます。

健康の「旗振り役」って?

「旗振り役」というテーマが生まれたのは、編集会議での「どうしたら健康を“自分ごと”として考えてもらえるか」という問いかけからでした。「制度の説明だけでは動かない、だからこそ、その奥にある“人の想い”を伝えたい」そんなやりとりの中で、「旗振り役」というキーワードが生まれました。

第1号では「社会の旗振り役」として、公的医療保険制度を担う協会けんぽ福井支部、そして医療の現場で“対話”を重視した治療を実践する済生会病院の宗本先生に、それぞれの想いを聞きました。

保険制度で向き合う 福井の健康課題

保険制度は「当たり前」にあるものという認識が強く、実はその仕組みについては知られていない気もします。改めて、どんな特徴がある制度なのでしょうか?

保険料を納めることで、医療や健診といったサービスが受けられる制度です。医療保険には、全国でおよそ4,000万人、国民の3人に1人が加入しています。協会けんぽは民間組織でありながら、国の社会保障制度の一翼を担う「公的な役割」があります。

制度としての医療保険は全国一律ですが、地域によって抱える課題はさまざまかと思います。福井にはどのような特徴や課題がありますか?

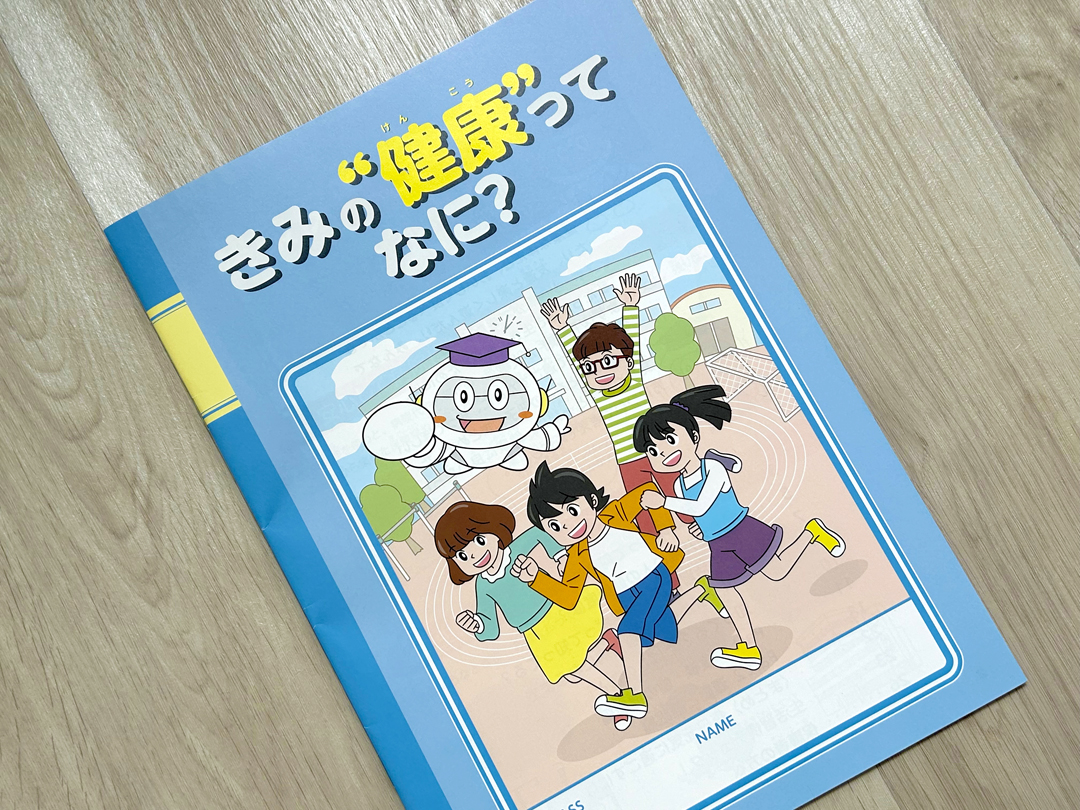

福井は中小零細企業が多く、従業員9人以下の事業所が7割以上を占めています。小さな会社ほど健康診断の実施や健康情報の周知が難しいという現実があります。

さらに、福井は車社会で、日常的な移動もほとんどが車。加えて雨が多く、気軽に外を歩きづらい環境なんです。食事面でも、お惣菜の購入が多く、塩分の摂取が高めになりがちです。そういった背景が重なり、運動不足や生活習慣病のリスクが高くなる傾向があります。

そうした地域の実情に合わせて、ウォーキングイベントを開催したり、日常に取り入れやすい健康づくりの方法を提案しています。

「健康教育」意識の高まりと学校への働きかけ

これから力を入れていきたいことはありますか?

子どもたちへの健康教育にもっと関わっていきたいと考えています。協会けんぽでは、SDGs推進の一環として生活習慣病の予防を目的とした教育プログラムを全国的に展開していて、私たちの支部でも小中学校に向けた出前授業を始めました。

授業では子どもたちにもわかりやすいようにマンガ教材を活用しています。

生活習慣病予防というと、子どもにとっては少し難しいテーマかもしれませんが、食事、運動、睡眠といった日々の積み重ねこそが予防になります。

授業を提案した際、想像以上に学校側の反応がよくて、すでに複数の学校から依頼をいただいています。健康の大切さを“最初に学ぶ場”として、学校と連携していくことに大きな手応えを感じています。

「説明して治す」から「寄り添って決める」へ変わる医療

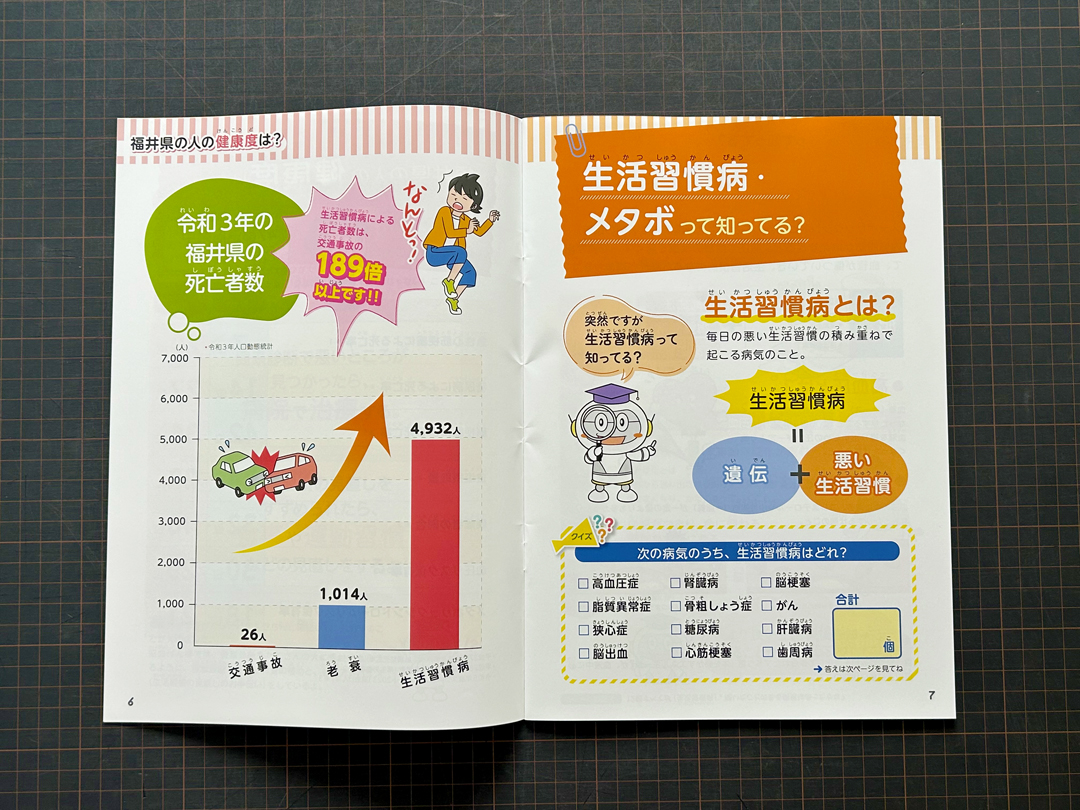

医療機関の旗振り役として、福井県済生会病院の院長補佐であり、集学的がん診療センターで身体的・精神的・社会的な側面からがん患者さんを支える宗本先生にお話を伺いました。

宗本先生はもともと、がんをはじめ外科手術を数多く執刀してきた外科医です。手術が成功してもその後の治療や生活のなかで困難を抱える患者さんと多く出会うなかで、「身体」だけでなく「心」や「生活」に目を向ける必要性を感じるようになったと言います。

宗本先生が、身体の治療を超えて、精神的・社会的なサポートの必要性に気づかれたのは、どんな経験があったからなのでしょうか?

がん治療の現場では、身体だけでなく精神的・社会的な問題を抱える患者さんが多くいます。たとえば、仕事を続けられるか、家族やペットの世話ができるかなど、自身の身体のことよりも仕事や家族の心配の方が大きくて治療を続けられない人がいるんですね。医師として、精神面や社会的な面にも目を向ける必要性を感じました。

医療の役割が「病気を治す」ことからさらに広がっているような印象を受けるのですが、これは昔からあった考えなのですか?

かつては、成功率が高い手術や治療をして病気を治すことが主な役割でしたが、近年は患者さんの生活や価値観を重視して治療方針を決める方向へと変わってきています。

治療方針について、現場では長年「インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)」が重要視されてきましたが、それだけでは不十分だと言われるようになりました。治療法の選択肢を提示するだけでなく、患者さんの背景に寄り添いながら一緒に考える「対話」の姿勢が求められているのです。

対話があってこそ患者さんにとっての“最善”が見える

対話が重要だとおっしゃっていましたが、実際にどのようなことが話されるのでしょうか?

「髪が抜けると仕事に行けない」「子どもがまだ小さい」など、生活のなかにあるさまざまな事情をお聞きします。それが治療の選択に大きく影響するからです。

「その人にとって何が一番大切か」を一緒に考え、患者さん自身の価値観や思いを引き出し、医療者と共有していく—そのプロセスが対話なのです。

AIが進歩して、あらゆる治療方法からベストな治療を導くことが容易になりました。しかし、患者さんの心に寄り添って、その人らしいがんとの生き方を決めることは人と人の対話にしかできません。

医療は「治す」ためだけのものではなく、「どう生きたいか」を一緒に考えるものになりつつあります。患者さんには「自分が大切にしていること」をぜひ言葉にして、わたしたちに伝えてほしいと願っています。

スポーツドクターや循環器内科医として学んできたことを活かしながら、健診センターのチーム一丸となって人間ドック受診者の方の生活習慣病対策・ロコモ予防対策につなげていきたいです。

番外編:「旗振り役」を表紙に登場させたい!

今回の表紙は、「旗振り役」というコンセプトをそのままビジュアルで表現する、という挑戦でもありました。合成で制作した表紙は今回が初めて。編集部にとっても新しい試みでしたが、「旗振り役」というテーマを象徴する仕上がりになったと思います。

モデルを務めてくださったのは、取材にもご協力いただいた協会けんぽのお三方。最初は照れていたみなさんも、撮影が進むにつれ自然な笑顔に。旗の角度や手足のあげ方にまでこだわって今回の表紙ができあがりました。

まとめ

今回の取材を通して見えてきたのは、「健康づくりは加入者自身のもの」という前提に立ちながらも、それを隣で支える存在がいるということです。協会けんぽが掲げる“伴走者”という言葉には、制度では補いきれない“人の力”への信頼が込められていました。

また、医療機関が「治す」から「どう生きたいかに寄り添う」ことへと役割が変化しているのも新たな気づきでした。宗本先生の話からは、これからの医療が大切にすべき「対話」の姿勢と、患者さんの人生を支える人の温かみが伝わってきました。

次回のINVEST IN WELLNESSは「企業の旗振り役」がテーマです。どんな想いが聞けるのか(そして表紙にも!)どうぞご注目ください。