【健康経営】開催レポート|「乳がん検診は選ぶ時代へ」女性の健康 乳がんセミナー

なぜ、あなたの会社の社員は検診に前向きになれないのか?

社員の健康づくりの一環として乳がん検診を推奨しているが、「社員から『マンモグラフィは痛い』『被曝が心配』という声が上がり、どう説明すればよいか分からない」…そんなお悩みはありませんか?

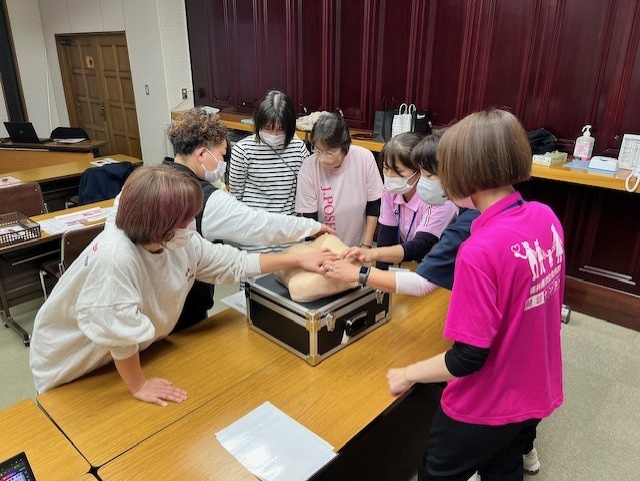

昨年度から健康経営プロジェクトを支援させていただいている大野和光園様。ピンクリボン月間となる10月は、職員の約8割を占める女性をターゲットに、さらに健康増進を図り、イキイキと長く働けることを目指して「女性の健康 乳がんセミナー」を開催しました。本記事では、診療放射線技師である築紫主任の「乳がん検診は選ぶ時代へ」と題した講義に基づき、企業の健康経営担当者が知っておくべき「乳がん検診の最新知識」と、社員の皆様への啓発ポイントを詳しくご紹介します。

なぜ「視触診」は廃止?

"ブレスト・アウェアネス"を習慣に

かつて乳がん検診の標準だった「視触診」ですが、当センターでは2023年4月より廃止しています。

「検診で触ってもらったから安心」と考えることで、かえって日常の自己チェックを怠ってしまう側面が問題視されたためです。専門医師による視触診は有効ですが、ご自身が「いつもと違う」状態に気づくことが、早期発見には極めて重要です。

企業が啓発すべき「ブレスト・アウェアネス」

そこで今、重要視されているのが「ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)」です。これは、「自分の乳房の状態を知り、変化に気づき、変化があれば専門医に相談する」という意識と行動です。企業としては、「検診を受けること」だけでなく、「日常から自分の身体に関心を持つこと」の重要性をセットで啓発することが求められます。

具体的には、以下の「4つのポイント」を社員の皆様に周知することが推奨されます。

- 自分の乳房の状態を知る(月1回のセルフチェック)

- 乳房の変化(しこり、くぼみ、分泌物など)に気をつける

- 変化に気づいたら、すぐに専門医(乳腺外科など)に相談する

- 40歳になったら、2年に1回乳がん検診を受ける

マンモとエコー、社員にどう説明する?

鍵は「乳腺濃度」

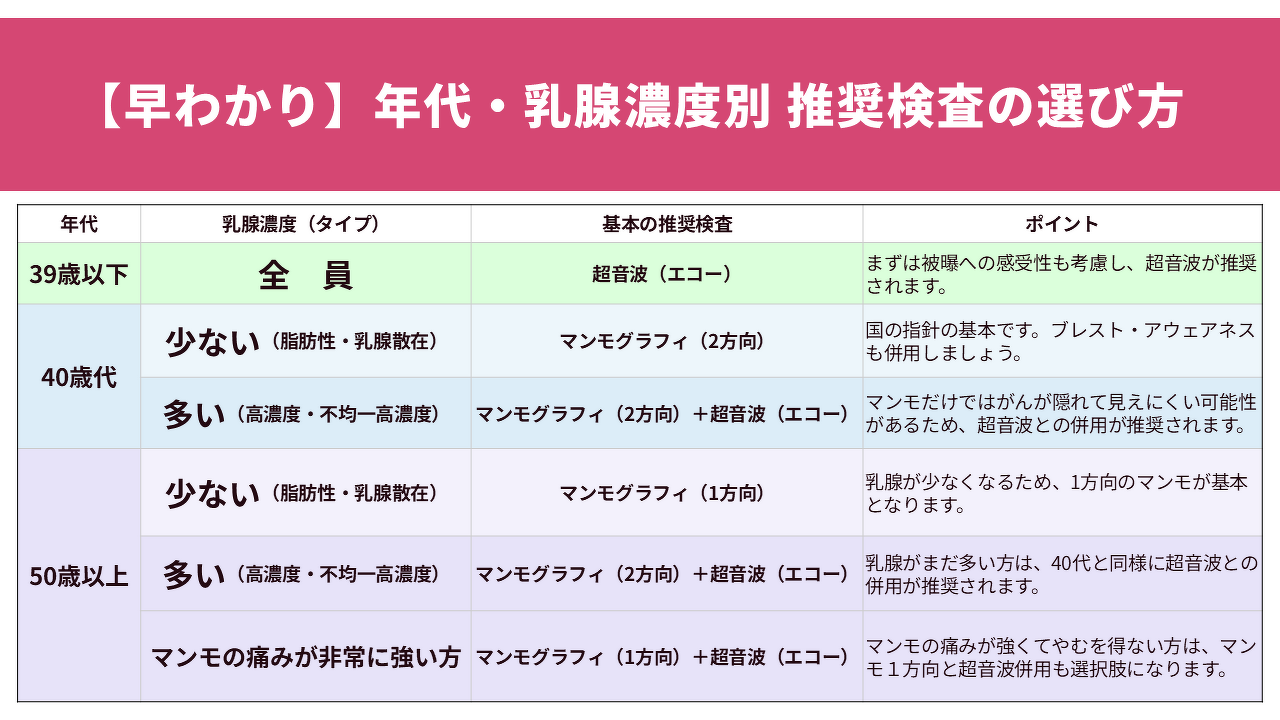

検診の際、「マンモグラフィ」と「超音波(エコー)」のどちらを選ぶべきか、迷う社員様も多いはずです。実は、どちらか一方が優れているわけではなく、その人の「乳腺濃度」によって最適な検査が異なります。

高濃度乳腺のリスク

「高濃度乳腺」とは、乳腺組織が多く、マンモグラフィ写真が全体的に白く映るタイプです。若い方や40代に多く見られます。乳腺もがんも白く映るため、がんが隠れて見えにくいというデメリットがあります。このタイプの方には、乳腺は白く・がんは黒く映る「超音波(エコー)」の併用が推奨されます。

脂肪性乳腺(乳腺が少ない人)

逆に、加齢と共に乳腺が脂肪に置き換わった「脂肪性乳腺」の方は、マンモグラフィで脂肪が黒く・がんが白く映るため、がんを発見しやすいとされます。企業担当者様は、「人によって最適な検診が違う」という事実を知り、画一的な推奨ではなく、個々の状態に応じた検査(例えば40代にはエコーの併用も検討するなど)を促すことが重要です。

【早わかり】年齢とタイプ別・推奨検査の選び方

今回のセミナーで示された、年齢や乳腺のタイプに応じた推奨検査の選び方をまとめます。社員様へのアナウンスにご活用ください。

社員の不安に向き合う

(被曝・痛み・費用)

社員が検診をためらう理由として、「放射線被曝」「痛み」「費用」などが挙げられます。こうした不安に対し、企業担当者様からも正しい情報を提供することが受診率向上に繋がります。

放射線被曝の考え方

マンモグラフィの被曝量は、1回の検査(4枚撮影)で、私たちが1年間に自然界から浴びる放射線量(約2mmシーベルト)と同程度か、それに近しいレベルです。この被曝によるデメリット(不利益)と、早期発見によるメリット(利益)を天秤にかけることが大切です。厚労省が「2年に1回」と定めているのは、こうした不利益も考慮した上での推奨です。

エコーのみではダメな理由

「痛いし被曝も怖いからエコーだけ」という選択も考えられます。しかし、エコーは「しこり」ができてからしか見つけられません。しこりを作る前の超早期がん(ステージ0)である「石灰化病変」はマンモグラフィでしか発見できないという大きなデメリットも理解した上で選択する必要があります。

費用と受診頻度

検診は「2年に1回」が基本ですが、毎年受診することも可能です。ただし、企業の福利厚生や健康保険組合の補助は「偶数年齢の年のみ」など、2年に1回となっているケースが一般的です。社員の皆様には、そうした制度も併せて周知すると親切です。

国の指針では、40歳代は「マンモグラフィ(2方向)」、50歳以上は「同(1方向)」が推奨されています(積極的な受診勧奨は69歳まで)。検診結果には「あなたの乳腺濃度は高濃度です」といった通知が記載される場合があります。企業担当者様は、特に「高濃度」と通知された社員様には、次年度の超音波検査の併用を検討するよう、個別にサポートすることが効果的です。

まとめ:健康経営としての乳がん対策

今回のセミナーでは、参加された7名の女性職員の皆様が熱心に耳を傾け、「乳腺が多いと痛いのはなぜ?」「石灰化と言われたが大丈夫?」など、活発な質問が飛び交いました。正しい知識を得て、不安を解消することが、検診受診への第一歩となります。

社員が安心して働き続けるために、企業ができることは「検診費用の補助」だけではありません。専門家によるセミナーを開催し、正しい知識を届け、不安を解消する場を提供することも、非常に有効な「健康経営」の実践です。

お問い合わせ

福井県済生会病院健診センターでは、企業のニーズに合わせた「出張健康教室」を承っております。乳がんだけでなく、生活習慣病予防やメンタルヘルスなど、テーマもカスタマイズ可能です。

ウェルネスデスクについて知る 出張健康教室について知る