INVEST IN WELLNESS vol.5 制作現場レポート

『INVEST IN WELLNESS Vol.5』のテーマは、

「働くほど元気になる?“健康になれる職場”のつくり方」

健康に働き続けるためには、個人の努力だけでなく、職場環境の支えも重要です。

株式会社ナカテックでは、本社のすぐ近くに社員が気軽に運動できるよう24時間営業のジムを開設しました。

一方、健診センターでは、病気の早期発見だけでなく、運動習慣の定着にも注力。

スポーツドクターであるセンター所長が、循環器内科の知見を活かし、日常で取り入れやすい運動を提案しています。

「働くほど元気になる職場」はどのように生まれるのか?

ナカテックの企業としての取り組み、そして健診センターの医療の視点から、そのヒントを探ります。

株式会社ナカテックの社員の健康づくりがすごい!?

株式会社ナカテックは2024年7月に会社の隣にジムを開設し、従来の福利厚生の枠を超えた挑戦で、社員が健康的に働ける環境を整えました、さらに、単なる施設の提供にとどまらず、運動習慣の定着を目指した仕組み作りにも力を入れています。

実際にどのような取り組みが行われ、社員の健康や働き方にどのような影響を与えているのかを探るため、ナカテックを訪問し、担当の池田さんに話を伺いました。

「健康経営」は企業の責任

近年、企業の「健康経営」が注目されていますが、ナカテックさんはその流れよりもずっと前から社員の健康に取り組まれていたと伺いました。その背景にはどのような想いがあるのでしょうか?

はい。実は私たちは「健康経営」という言葉が一般的になる前から、社員の健康を大切にする文化を持っていました。そもそも、ナカテックの企業理念には「人も企業も家族も成長し合う喜びを分かち合おう」という考えがあります。社員が心身ともに健康でなければ、企業も成長しない。そして、その家族も安心できない。だからこそ、健康への投資は企業が果たすべき責任だと考えています。

そうした取り組みの一環として、ジムの開設に至ったのでしょうか?

もともと社内での運動習慣を促進する取り組みを続けてきましたが、さらに一歩進んで、社員がより気軽に運動を続けられる環境を整えたいと考えたことが大きなきっかけです。当初は社員の福利厚生の目的が主でしたが、次第に地域の方々と健康づくりを共有できる場を作りたいという思いのもと、施策が広がっていきました。

医療機関と連携したスポーツジムを開設

具体的にどのような施設になっていますか?

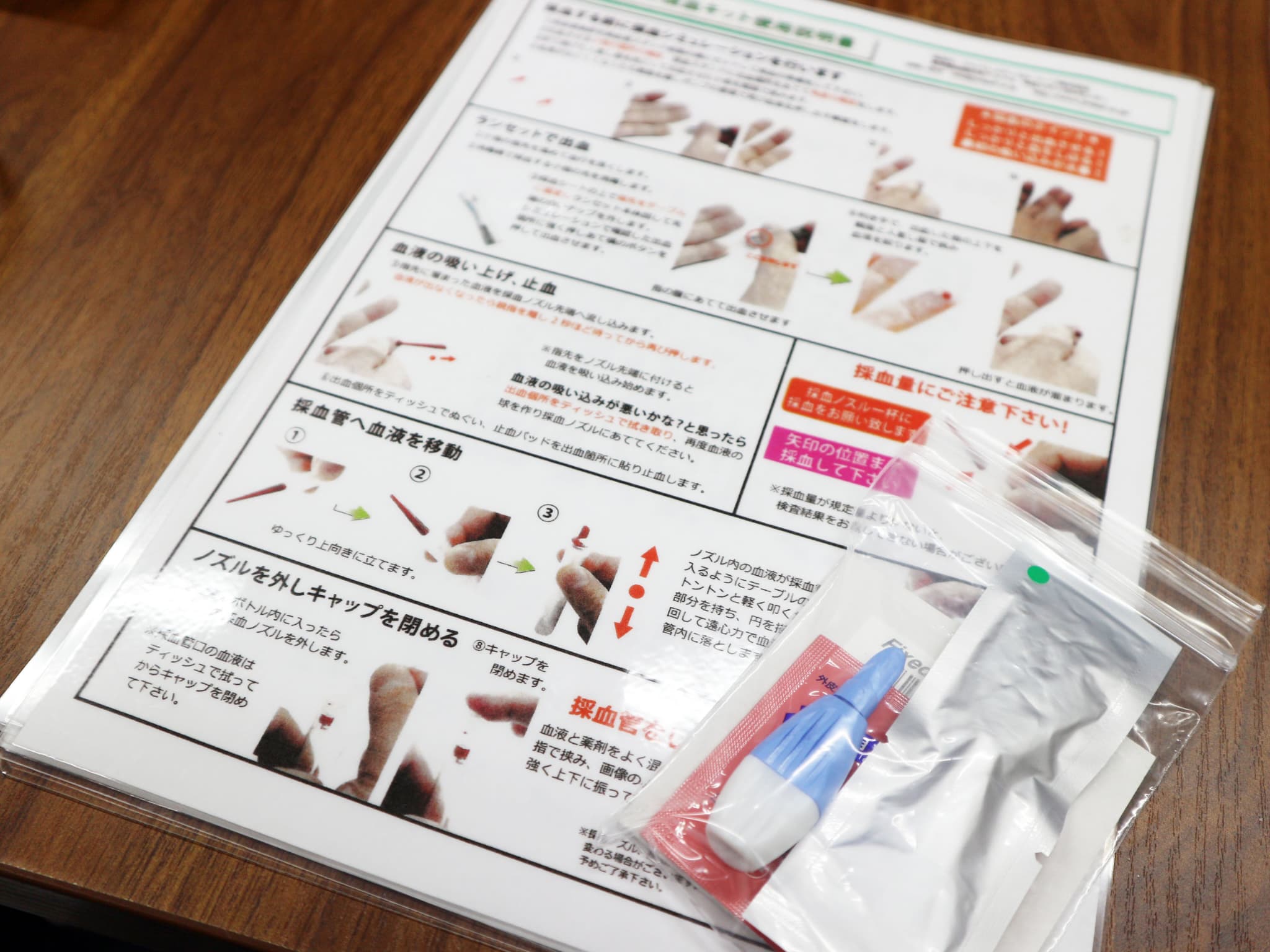

2024年に本社近くに24時間営業のフィットネスジムを開設し、始業前や終業後に利用しやすい環境を整えました。ジムでは、血液検査や姿勢の歪み、体組成、血圧、筋力などの測定が可能で、専門医が監修した専用アプリと連動した個別のプログラムを提供しています。

どのような点が特徴なのでしょうか?

一部のトレーニング器具はアプリと連携しており、トレーニングの履歴を記録することで自身の健康の変化を「見える化」し、運動を継続するモチベーションにつなげる仕組みを整えました。

今後は運動療法指導施設として医療機関との連携を強化し、健康管理のサポート体制をより充実させたいと考えています。

健康経営が人材確保にも貢献

健康経営に注力することは人材確保にも影響がありますか?

そうですね。ナカテックはBtoBがメインの事業形態のため、認知度がそれほど高くありません。そのため、採用面では苦戦することもありますが、こうした健康経営の取り組みが「働きやすさ」や「社員を大切にする企業文化」として評価されることで、人材確保にも良い影響があると考えています。特に、既存社員の満足度を高めることが重要であり、健康経営を通じて「長く安心して働ける環境」を整えることが、企業としての競争力につながると実感しています。

最後に、今後の展望を教えてください。

健康経営は、企業の成長を支える大切な要素です。ナカテックの取り組みが、社員だけでなく地域の方々にも貢献できるよう、今後も発展させていきたいと考えています。また、事業再構築補助金を活用しながら、地域住民の方々と共に健康づくりを推進する拠点として、さらに価値を高めていきたいと考えています。

健診センターの前野センター所長にインタビュー

健康経営の広がりとともに、個人の健康管理のあり方も変わりつつあります。

健診センターでは、病気を未然に防ぎ、健康を維持するためのサポートを強化。

2023年4月に健診センター所長に就任した前野先生は、スポーツドクターと循環器内科の専門性を活かしながら、福井で暮らし、働く人の健康を「予防」の観点から支える取り組みを進めています。

スポーツ医学×循環器医療の視点で健診を支える

前野先生はスポーツドクターや循環器内科専門医でいらっしゃると聞きました。センター所長になる前はどんなお仕事をしてきたのですか?

学生時代に硬式テニスをしていた経験からスポーツに興味を持ち、医師になって間もなくスポーツドクターの資格を取得しました。

その後、忙しい合間を縫って講習会を受講したり、福井県のインターハイや国体競技の救護班に参加したりしながら、安全な運動についての知識を深めてきました。

最近では、熱中症やヒートショックについてメディアの取材を受けることもあります。スポーツ医学の知識を一般の方々にも役立ててもらえるよう、常に最新の情報を学び続けています。

また、研修医のころに、親族が心臓の疾患を患ったことがきっかけで循環器内科の道に進みました。循環器疾患を引き起こす主要な要因である高血圧・脂質異常症・糖尿病について学び、高血圧専門医を取得。

さらに、脂質異常症の研究会を主宰しながら、常に知識をブラッシュアップすることを心がけてきました。

スポーツの現場や循環器内科での経験が、健診センターの仕事にどのように役立っているのでしょうか?

健診センターの所長に就任してからは、人間ドックの役割が「がんの早期発見」と「生活習慣病の予防」にあることを改めて認識しました。スポーツドクターとしての運動習慣の知識と、循環器内科医としての動脈硬化予防の知見はこれまで学んできたことの延長線上にあります。健診センターの所長職の拝命はまったく予想もしていませんでしたが、どこでなにが役立つかわからないものだと今は感じています。

愛犬の散歩が運動習慣&リフレッシュに

今も運動を習慣にされているのですか?

はい、毎朝、愛犬のルンちゃんと散歩をしています。ルンちゃんはとても元気で、歩くペースもなかなか速いので意外と良い運動になるんですね。気を張る仕事のリフレッシュになりますし、何よりルンちゃんが嬉しそうにしているのを見ると、自然と続けたくなります。天候に関わらず毎日続けることで、運動習慣の大切さを実感しています。

健診センターとして、今後どのような取り組みを進めていきたいと考えていますか?

近年、予防医療の重要性はますます高まっています。人間ドック学会が「人間ドック予防医療学会」に名称を変更したことや、厚生労働省が「健康日本21(第3次)」で一次予防を重視する方針を打ち出したことも、その流れを示しているのだと思います。

スポーツドクターや循環器内科医として学んできたことを活かしながら、健診センターのチーム一丸となって人間ドック受診者の方の生活習慣病対策・ロコモ予防対策につなげていきたいです。

まとめ

ナカテックと健診センターの取り組みにも共通しているのは、「続けられる環境をつくること」。運動や健康管理は、一度やれば終わりではなく、日々の積み重ねが大切です。無理なく続けられる仕組みがあることで、より多くの人が健康を維持できるようになります。これからも、「健康に働ける職場」づくりのために、多方面でのチャレンジが続いていきそうです。